安鹏:张载论“以至于命”

三个不同的义理次第,因此与二程有过交锋。在横渠看来,至于命需要以尽性作为前提,这将意味着,至于命是一个专属于圣人的议题。性即天参,涵具天德与天道,尽性是由人向天的转变,以此实现造位天德的圣神境地,因此尽性意味着圣人对私我的彻底化除,而纯然以天德为德、以天参为性。至于命则又一次将视野从天收回到私我上来,是圣人已然造位天德、化除私我之后,面对具体的时遇处境而对天的顺遂。只有经历至于命这一过程,圣人才算以乾乾进德、自强不息的姿态实现向天的真正回归。横渠解经的意旨在于揭明圣人关于至于命的义理,工夫论的意义并不明显,而与二程所作的解读迥然有别。

关 键 词:张载 二程 正蒙 至于命 尽性

“穷理尽性以至于命”本是《易·说卦》之文,横渠和二程对此各有解读,并产生过一些交锋,学界早有留意。牟宗三先生曾详细阐发明道的说法,并就横渠的批评展开过分析。【1】唐君毅先生对横渠之说也专设“诚明与尽性至命”一节予以论述。【2】二家都在工夫论的意义上加以解读,与之不同,张岂之等先生则将其置于认识论的领域,认为至于命是最后一个阶段,是“达到对‘天命’的最终体悟。”【3】近来也有相关论述,林乐昌先生指出穷理、尽性、至命三者的次序,并强调穷理的优先地位。【4】张金兰、魏涛和王绪琴等先生都从张程的对比研究中,对该命题有所论述。【5】不过,现有研究仍然未能完全澄清横渠的内在思路,忽视了尽性作为至于命的前提,以及由此带来的理论后果。此外,横渠还将至于命和孔子“五十知天命”结合起来,其真实意图仍有待做进一步探讨。本文尝试从性、命等基础概念出发,一步步深入横渠的思想内核,厘清其心目中至于命的义理架构,以及如此解读的意图。

熙宁十年(1077),横渠西归过洛阳,与二程第四次讨论道学,由苏昞记录成《洛阳议论》,收入《河南程氏遗书》。【6】根据记录,二家的主要分歧在于,穷理、尽性、至于命,三者究竟有无次序。关于这场争论,迻录如下:

二程解“穷理尽性以至于命”:“只穷理便是至于命。”子厚谓:“亦是失于大快,此义尽有次序。须是穷理,便能尽得己之性,则推类又尽人之性;既尽得人之性,须是并万物之性一齐尽得,如此然后至于天道也。其间煞有事,岂有当下理会了?学者须是穷理为先,如此则方有学。今言知命,与至于命尽有近远,岂可以知便谓之至也。”【7】

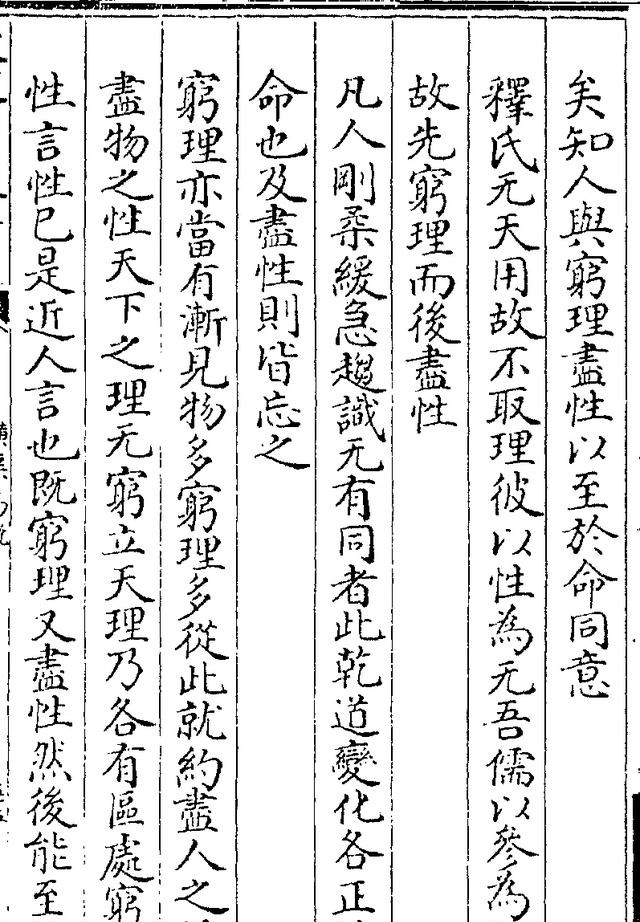

中国国家博物馆藏 《二程夫子画像》

在二程看来,功夫只在穷理,穷理则自然尽性,自然至于命。这样的说法散见于《遗书》等:

(1)穷理尽性以至于命,三事一时并了,元无次序,不可将穷理作知之事。若实穷得理,即性命亦可了。(《遗书》卷二上,第15页)

(2)穷理尽性以至于命,一物也。(《遗书》卷十一,第121页)

(3)穷理尽性至命,只是一事。才穷理便尽性,才尽性便至命。(《遗书》卷十八,第193页)

(4)诚穷理则性命皆在是,盖立言之势不得不云尔也。(《粹言》卷二,第1255页)

(5)理也,性也,命也,三者未尝有异。穷理则尽性,尽性则知天命矣。(《遗书》卷二十一下,第274页)

(6)……如言“穷理尽性以至于命”,以序言之不得不然,其实,只能穷理,便尽性至命也。”(《遗书》卷二十二上,第292页)

(7)“穷理尽性”矣,曰“以至于命”,则全无着力处,如“成于乐”“乐则生矣”之意同。(《遗书》卷十二,第136页)

由此观之,穷理、尽性、至于命“以序言之不得不然”,是言说上没有办法的事,三事只是一事,一时并了,功夫上不存在次第,是二程一以贯之的想法。

上引(1)明确为明道之说,牟宗三先生解释道:“‘穷’字即解为究明之知,亦是究明‘性命之理’而澈知之,既不是散开究明外物之理,亦不是对于‘性命之理’只作一外在之知解。”【8】按此意,明道所谓穷理,即是对天理的澈知、朗现,自然包含“知行合一之义”。这与明道如下说法相吻合:“以心知天,犹居京师往长安”,“此犹是言作两处,若要诚实,只在京师,便是到长安”,只知便是行,“只心便是天,尽之便知性,知性便知天,当处便认取,更不可外求”。(《遗书》卷二上,第15页)

在明道看来,命是作为源头的天命,实与天理相同,所以至于命,即是至于此天理,亦即穷理之义。明道认为《中庸》首章之意,“自天命以至于教,我无加损焉,此舜有天下而不与焉者也”。(《遗书》卷一,第11页)天之命(亦即是天理)赋予人,人就变成一圆满自足之体,“无加损焉”,因此能通过修持返归此命。在天降-复归的模式中,天理之实质内涵略无加损,前后自能保证圆满自足。性是此天理具于人而言,“生则一时生,皆完此理。”又,“万物皆备于我,不独人尔,物皆然。……百理具在,平铺放着。”(《遗书》卷二上,第33页,第34页)所以尽性亦即是穷理、至于命,三者只是一事。

至于伊川,其说更为明确:“性之本谓之命,性之自然者谓之天,自性之有形者谓之心,自性之有动者谓之情,凡此数者皆一也。圣人因事以制名,故不同若此。”(《遗书》卷二十五,第318页)根据此说,性、命、天、心、情,在本来意义上内涵相同。又说,“性即理也”(《遗书》卷二十二上,第292页),“在天为命,在义为理,在人为性,主于身为心,其实一也。”(《遗书》卷十八,第204页)“所谓‘人者天地之心’,及‘天聪明自我民聪明’,止谓只是一理,而天人所为,各自有分。”(《遗书》卷十五,第158页)伊川之意与明道无不相同,而在穷理尽性以至于命的解释上,自然能推导出三事一时并了的结论,不必再细分为三个阶段。

二程兄弟显然不想将穷理、尽性和至于命作为三段独立的功夫,横渠则没法同意这样的解读,说如此则失之太快,又说“此义尽有次序”,就不仅仅是言说之先后,而是义理上同样次序井然,不容躐等。据此,横渠区分出如下五个步骤:①穷理-②尽己之性-③尽人之性-④尽万物之性-⑤至于天道。在这五个步骤中,只有①是穷理之事,②③④皆是尽性之事,⑤则是至命之事。其中分尽性为三步,显然有取于《中庸》:“唯天下至诚为能尽其性,能尽其性则能尽人之性,能尽人之性则能尽物之性,能尽物之性则可以赞天地之化育,可以赞天地之化育则可以与天地参矣。”

不过,③④和⑤的关系,横渠又有不同的说法:

(1)三十器于礼,非强立之谓也;四十精义致用,时措而不疑;五十穷理尽性,至天之命,然不可自谓之至,故曰知;六十尽人物之性,声入心通;七十与天同德,不思不勉,从容中道。【9】

(2)穷理尽性,然后至于命;尽人物之性,然后耳顺,与天地参;无意必固我,然后范围天地之化;从心而不踰矩,老而安死,然后不梦周公。(《三十》)

(1)是对《论语·为政》的完整解读,从三十而立一直至于七十从心所欲不逾矩;(2)则只是对“五十而知天命”以上作解释。详细来说,夫子五十知天命,即是穷理尽性以至于命,只不过不能自谓之至,所以说知命,但本质上是至于命,而不仅仅是知。但从六十耳顺的解读来看,五十知天命似乎并没有达到③尽人之性与④尽万物之性的地步,只有到六十才“尽人物之性”,然后声入心通,耳顺而与天地参。

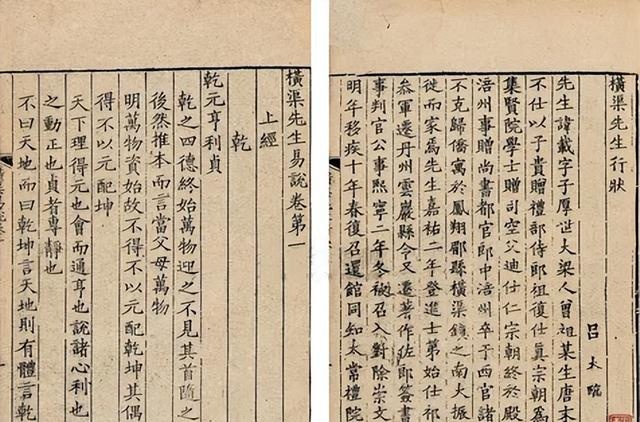

清《晚笑堂画传》 张载像

这一解释上的歧义令人困惑,或许仅是照顾不同经典的原意,才显得如此纷乱?无论如何,横渠都明确提出,穷理、尽性、至于命,是三个次第,并非如论者以为的,“恐只是一时之不澈,衡之其思理,彼实不能于本质上反对‘一时并了’也。”【10】若要准确理解横渠之用心,就需要将这三者加以区分,并逐项分析其涵义。本文着力于至于命,限于篇幅,无力详及穷理、尽性。要而言之,穷理的最终目标是精义入神,神则是性的固有之义(吾儒以天参为性),因此,穷理最终可以通达性。但此通达,仅仅是知性,与尽性又有分别,需要勉勉不已,以至于成性,方是尽性。尽性以后,性天德命天理,才能至于命。

尽性和至于命该如何区分?圣人之至于命,又在何种意义上言说?想要回答这一问题,首先需要辨析命和性的异同,才能理解尽性与至于命为何一定是两个阶段的事。下文将详细分解之。

在横渠看来,性和命有相似的地方,但差别显然也不容忽视。实际上,唯有厘清性与命的差异,才能分辨尽性与至于命为两个独立的环节。本节的主要任务是厘清性、命二者,为下文继续探究至于命的意涵作一铺垫。

就其相似的地方而言,性与命二者都可以落实在人与万物上来说。《语录中》云“寿夭贵贱,人之理也”,自注“亦可谓命”,又云“道得之同,理得之异”,可见命与个体寿命之短长、贵贱相关,可以理解为个体的某种属性或限则。在此意义上,性与命有相似性:“天授于人则为命,亦可谓性。人受于天则为性。亦可谓命。”性和命可以互训,是因为二者建立在同一基础上,即天化生人与万物之时,便使各自获得独属于己的性命,所谓“万物皆始,故性命之各正”(《易说上·乾》)是也。此语本《易》“乾道变化,各正性命”之说,横渠解释道:“此谓六爻,言天道变化趋时者,六爻各随时自正其性命,谓六位随时正性命,各有一道理,盖为时各不同。”(《易说上·乾》)六位因所处之时不同,所以各有一道理,表现出来便是各自有其性命,而彼此互不相同。

但在《正蒙》中,横渠显然有意突出性和命的区别:“性通极于无,气其一物尔;命禀同于性,遇乃适然焉。”(《乾称》)根据“知虚空即气则无无”(《太和》)之说,则性通极的并不是无,而是气(或虚),所以也有“天所性者通极于道”的表述(由气化有道之名)。性虽然可以落实到人物之个体上来讲,但不为个体所独有,而且并不能作为彼此差异的根源。“人一己百,人十己千,然有不至,犹难语性,可以言气。”(《乾称》)人一己百,说明自己与他人在智愚方面存在着巨大差距,但这并非性不相同,而是气的差异所致。气是气质的省语,专指凝聚而成形质的这一部分气,与虚空之整体的气相对。

清乾隆刊本《张子全书》

造成个体之间智愚之殊的根源既然是气,而非性,可见性并不独属于个体,也无法规定个体之间的差异,这与“性者万物之一源,非有我之得私也”(《诚明》)之说正相契。由此可见,性尽管源于天,同时为气(人或物)所受,却不因此而为气所私所限,故而又说“性通乎气之外”(《诚明》)。此处之气即是形,后文明言,“气无内外,假有形而言尔”(《诚明》),则性通乎形之外,也就是广漠的无形(即太虚)。“合虚与气,有性之名”(《太和》),正说明性既不独属于形,也不独属于虚,而是超越于二者之上,为二者所共有。所以说,“有无虚实通为一物者,性也”(《乾称》),“性其总,合两也”(《诚明》)。

究其实质,横渠以为“吾儒以叁为性”,此是区别于释老的根本所在。(《易说下·说卦》)叁即天参,可以用一物两体或太极两仪的结构象之:“一物两体,气也……此天之所以参也”,“天所以参,一太极两仪而象之,性也”(均见《参两》)。又说,“一物而两体,其太极之谓欤”(《大易》),可知气、性、太极,都可以统合在天参这个结构中,变成最究竟的实际(亦即知道者所谓诚,见《乾称》)。

命与性全然不同,“命其受,有则也”,相对“性其总,合两也”而言,是属己的、差异的。所谓则,“尽性穷理而不可变,乃吾则也”,根据“穷理尽性则性天德、命天理,气之不可变者,独死生修夭而已”(均见《诚明》)可知,所谓则,指死生修夭,即人的生死和寿命短长,属于“人之理也”的一个方面。个体的生死与寿命独属于己,彼此相异,这正是命之则、人之理所规定的。

性贯通虚与形,命虽然禀同于性,但“行乎气之内”,而有死生修夭之则,因此不能针对无形之虚而言。易言之,命只能是形之命、气质之命,并且彼此殊异:“凡人刚柔缓急趋识无有同者,此乾道变化各正性命也。”(《易说下·说卦》)气质之命之所以彼此殊异,主要根源是“为时各不同”(《易说上·乾》),即个体所处的时境、情势,全然不相似。而这种处境,其实是天所能自不能已的:“天所自不能已者谓命,不能无感者谓性”。所谓自不能已,令人想起《动物》的如下说法:“海水凝则冰,浮则沤,然冰之才,沤之性,其存其亡,海不得而与焉。”此章宗旨当然不在于命,但从“海不得而与焉”之不得中,仿佛也可以看出自不能已的意味。要而言之,作为性命总源头的天,对其生出的万物的命,有一种无可奈何的不得已之情,犹如海水“不得而与”冰之才、沤之性的现实状况。

以海水譬喻太虚(即天),以冰譬喻形体之万物,则冰凝聚起来的海水,仍然有其性,且与未凝聚者为物一也。但横渠这里补充说,此形体之或存或亡,“海不得而与焉”。作为冰、沤之一源的海水,对冰、沤本身之存亡,有不得已之情亦可以说,是作为源头的海水,无法左右已经成形体的冰、沤之才与命。这样就意味着,形体一旦出现,就可能会摆脱源头的控制,而拥有自身独特的命,此之谓各正性命。

要而言之,性和命都可以落实在人和万物上来说,所以说“性已是近人言”(《易说下·说卦》)但性同时贯通到无形之虚,并不为人和万物所私有,有形无形都为性所统摄。但是命只能就个体之人和物而言,有属己性,并且规定着个体之间的差异,所以说,“命则又就己而言之也。”(《易说下·说卦》)

四库本《横渠易说下·说卦》

于此命中,横渠又区分出遇,在《正蒙》中尤见明显。《乾称》说“行同报异,犹难语命,可以言遇”,根据《语录》可知,此话是回应“善恶之报差,疑于有命”之问的。【11】按遇的特点主要体现在适然性上:“命禀同于性,遇乃适然焉”,所谓适然,犹说偶然,是恰好撞上某种时运、情势,却无必然性。所以善恶之报呈现出的差异,只是偶然、幸会所致,属于遇,并非性分所固有。对于遇,没法强求,只能委顺。

如果把适然性的一面归属于遇,那属己的命就只剩下相对积极的意义,即“命禀同于性”的一面。横渠说:“命通极于性,遇之吉凶不足以戕之。”(《诚明》)遇的适然性必然会制造出吉凶祸福,但无法撼动真正的命,或者说正命。当然,这就需要至于命,才能真正做到不足以戕害通极于性的正命。

“天授于人则为命”(《语录中》),又,“天所命者通极于性”(《诚明》),所以才能说,这一源头上的“命于人无不正,系其顺与不顺而已”(同上)。不过,命在源头上的正,仍然可能转变为不正,“行险以侥幸,不顺命者也。”(《诚明》)“顺性命之理,则得性命之正”(《诚明》),可见不顺命,则无由得性命之正。现实处境中的人要返归源头上的正命,需要尽性作为前提:“性尽其道,则命至其源。”(《易说下·说卦》)又:“不极总之要,则不至受之分”,而“性其总,合两也;命其受,有则也”。(《诚明》)同样可以证明,尽性是至于命的前提。

按横渠所言之性,即天德、天道,其关系可以通过天参这一环节建立起来。“一故神,两故化,此天之所以参也”(《参两》),而“神天德,化天道,德其体,道其用,一于气而已”(《神化》),说明天参内蕴着天德与天道、神与化、体与用。又,“天所以参,一太极两仪而象之,性也”(《参两》),则天参可以归结于性,因而天德天道、神化同样可以归结为性。既然“尽其性然后能至于命”(《诚明》),性又通乎气之外,是天参、万物之一源,则意味着尽其性者,即是尽天德天道者。根据横渠之说,唯有“圣其合德”的圣人才能当之:“乾之九五曰,飞龙在天,利见大人,乃大人造位天德,成性跻圣者尔。”(《大易》)看来,圣人所以能命至其源,正是“造位天德”,而实现了某种由人向圣的转变,进而转回到具体现实处境之中,实现对正命的安顿与维续。

按造位天德之说,实际上将君位收摄于德位之中,从而阐明圣人不必受命为天子,也同样足以实现性命之正、至于命的原理。《大易》说,“及夫化而圣矣,造而位天德矣,则富贵不足以言之。”这里富贵指的是富有四海、贵为天子,是与《文言》“首出庶物”这一受命为天子相关的,因此接着上引造位天德之后,横渠又说:“若夫受命首出则所性不存焉,故不曰位乎君位而曰位乎天德,不曰大人君矣而曰大人造也。”(《大易》)受命首出,如果仅仅从得位为天子的角度来说,会存在“所性不存焉”的问题。“君子所性,与天地同流异行而已焉”(《诚明》),得位却可以是继体守文之君,显然不必受命,更不必与天地同流。所以横渠认为,乾九五所说“飞龙在天”,《文言》所说“乃位乎天德”,都不是或不仅仅是在受命首出、位为天子的意义上说,否则完全可以说是“位乎君位”“大人君矣”。相反,“位乎天德”“大人造也”,正说明这是圣人德至天德、与天同流之意。

造位天德相对于受命首出毫不逊色,所以富贵不足以言之。不仅如此,“九五言上治者,言乎天之德、圣人之性,故舍曰君而谓之天,见大人德与位之皆造也。”(《大易》)则德位甚至可以囊括君位。易言之,君位因德位的成立而失去原本独立地位,被收摄于后者之中,成为德位的某个向度。在此意义上,才能理解“故论死生则曰有命,以言其气也;语富贵则曰在天,以言其理也。此大德所以必受命,易简理得而成位乎天地之中也”(《诚明》)的涵义。死生是气质之身的限则,固然属于命的范畴;富贵在天,则指“成位乎天地之中”,是圣人造位天德的另一表述。圣人一定是造位天德、成位乎天地之中的人,所以“大德必受命”,而无关乎是否成为天子君王。

造位天德和尽性相表里,但结果都是将圣人的个体属性化除了,使其纯然以天德为己德、以天参为己性,而实现人向天的彻底融合。前文已明,“性者万物之一源”,因此无法规定个体之间的差异。尽性者正需要的是破除私我的差异,让个体的意识、思想完全融入天德天道,或者说以天德天道灌注个体的生命体验,从而泯灭自我和他人、自我和万物之间的界限。通过尽性,让本来的“性通极于道”变成实然,让“性与天道不见乎小大之别”,如此才是善反于性者,“善反之则天地之性存焉”。(《诚明》)

至于命需要尽性为前提,尽性与造位天德相表里。由此可见,只有圣人才有至于命的条件,普通学者不足以言尽性,所以也谈不上至于命。【12】《太和》说:“客感客形与无感无形,惟尽性者一之。”结合“惟大人为能尽其道”(《诚明》)之说,也足以证明尽性专指大人以上而言;至于常人,惑于见闻,奢谈有无,“不能为一,非尽性也”(《乾称》)。至于命又在尽性之后,可见同样专指大人和圣人,所以说,“尽性者方能至命,未达之人告之无益。”(《三十》)

张载《横渠易说》,清康熙十九年通志堂刻本

只有理解至于命是一个专属于圣人的议题,才能理解横渠将其与孔子自述“五十知天命”结合起来的真实用意。孔子的“五十而知天命”,是“穷理尽性,至天之命,然不可自谓之至,故曰知”(《三十》)。这一议题必须放在孔子有德无位的现实处境中,才能得以展开论述。以下这段引文,明确将至于命的议题和孔子关联起来:

庸言庸行,盖天下经德达道,大人之德施于是者溥矣,天下之文明于是者著矣,然非穷变化之神,以时措之宜,则或陷于非礼之礼,非义之义,此颜子所以求龙德正中,乾乾进德,思处其极,未敢以方体之常安吾止也。惟君子为能与时消息,顺性命,躬天德而诚行之也。精义时措,故能保合太和,健利且贞,孟子所谓始终条理集大成于圣智者欤!(《大易》)

这段话区分了大人和君子。大人:庸言庸行,经德达道,至此则德施广博,天下文明已著,但仍然可能陷入“非礼之礼,非义之义”,因为大人还不能穷神知化,以时措之宜。与之相对的君子则不然:“能与时消息,顺性命,躬天德而诚行之也。”理解君子的关键线索,在横渠引用孟子“始终条理,集大成于圣智”一语。这话本是专指孔子而言的,显然此处的君子也只能专指孔子。

孔子的“与时消息,顺性命”,是通过造位天德成为圣人,而非位乎君位体现出来的。一旦将君位收摄于德位之中,则孔子的一生显然是得其正命,而非不得天命。所以说:“进德修业欲及时,即是无然畔援,无然歆羡,诞先登于岸也,言无畔去,亦无援引,亦无歆向,亦无羡而不为,诞知登于岸耳。岸,所处地位也,此与进无咎同意。惟志在位天德而已,位天德,大人成性也。”(《易说上·乾》)从积极的一面来说,有德无位丝毫不会妨害到圣人,惟是及时以进德修业,“志在位天德而已”。

至于一般所言的命,即人生的限则,死生修夭,是气之不可变者,但尽性者足以忘之:“凡人刚柔缓急趋识无有同者,此乾道变化各正性命也,及尽性则皆忘之。”鲁哀公六年(前489),孔子师徒到负函,见叶公。叶公问子路孔子何许人,子路不知如何作答。孔子后来说:“女奚不曰:其为何人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(《论语·述而》)不知老之将至,即是忘其死生修夭,不以此为意,能随顺之而与时消息。

孔子自述七十从心所欲不逾矩,横渠认为这是“与天地参,无意必固我,然后范围天地之化”,“不思不勉,从容中道”。显然,此时孔子不以死生修夭为意,但这还不是顺之至,七十之后,还有“老而安死,然后不梦周公”这一境界。“梦见周公,志也;不梦,欲不逾矩也,不愿乎外也,顺之至也,老而安死也,故曰吾衰也久矣。”(均见《三十》)孔子自然是“存吾顺事,没吾宁也”(《西铭》)的典范,而这正是至于命的最终效验。

于右任草书《西铭》 节录

透过孔子的一生,可以看出至于命对于他的意义何在。就尽性的本质来说,是将人转化为天,虽有人之形,但以天德为己德、以天参为己性,化除意必固我之私,纯是天德,无人我、人物之别。因此,从天德天道的视角观看这个世界,则虚气、幽明、有无、神化、性命等都没有本质的分别,“通一无二”,聚散、出入、形不形,“能推本所从来”。但在人和物的视角中,可见便说有,不可见便以为无,执有形者为真则不能知太虚无形之本体,执无为本则不知气化流行也真实不妄,有无相分,离析天地。(参见《太和》)

孔子显然已经尽性,造位天德,所以“无意必固我之私”。但是,孔子的气质之身和其承载的天之正命仍然在物形的世界中,受着时和遇的限制。更为特殊的是,孔子纯是天德,但无法以此化民,有德无位。在这种状况下,横渠将至于命的议题跟《论语》“五十知天命”联系起来,显然意在借助孔子,解释在具体的时遇中圣人究竟如何安顿自己的性命,从而彰显人之与天同德同道之后,应该如何展开其一生的问题。

这就决定了至于命和尽性有着恰恰相反的方向:尽性是人向天的转变,目的是化除私我;而至于命则从天又返回来观照现实处境和气质之身,安顿与私我不可分割的命,随之顺之,不敢忤逆,既不使“物而不化”,也不使“往而不反”(《太和》)。前文已明,性和命虽然皆可就着人来说,但性并没有属己性,没法规定个体之间的差异,只有命才真正属于个体,并且规定了彼此之间的不同。这也就意味着,至于命一定是对个体之命的某种安顿,而不仅仅是至于无差别的性与天道。在这一点上,至于命一定是尽性之后的单独环节,不能将二者等同起来。

尽管至于命是从天返回到现实,但又可以说,是现实中的圣人对天的真正回归,唐君毅先生所谓“使吾人既成其尽性之功,而又至天命、合天道,成为乾坤之孝子,更有人德,以达于天德者也”。【13】而且,这一回归并非一蹴而就,而是一个不息的过程:“至诚,天性也;不息,天命也。人能至诚,则性尽而神可穷矣;不息,则命行而化可知矣。”(《乾称》)这里出现两组相对应的概念:至诚-天性-神,不息-天命-化。以不息描述天命之情状,正犹《参两》所谓“若阴阳之气,则循环迭至,聚散相荡,升降相求,絪缊相揉,盖相兼相制,欲一之而不能,此其所以屈伸无方,运行不息,莫或使之,不曰性命之理,谓之何哉”之意。天地之间充满气,此气之阴阳运行不息,“其感遇聚散,为风雨,为雪霜,万品之流形,山川之融结”(《太和》),才有广大坚固、周流不穷的现实世界。乾道变化,各正性命,正是天命不息的表现。至于人的不息,孔子是典范:“窃意仲尼自志学固已明道,其立固已成性,就上益进,盖由天之不已,为天已定而所以为天不穷。如有成性则止,则舜何必孜孜,仲尼何必不知老之将至,且叹其衰,不复梦见周公。”(《语录上》)

成性固然已是圣人,但大禹仍然孜孜,孔子也不知老之将至,此是圣人之成能,也是圣人不息的表现。此不息的结果,是“命行而化可知矣”。命行,若是说天命,则指天地之化生能顺利而行,使万物各得其正命(命于人无不正);若是说圣人之己命,则该如何理解呢?从后面化可知来说,“德博而化,言化物也,以其善世即是化也。善其身,自化也;兼善天下,则是化物也。知化则是德化,圣人自化也”(《易说上·乾》),则命行的结果,是圣人德化、自化以善其身。如此一来,圣人的现实处境、气质之身,俱化、俱合于天地的大化流行之不息中,真正与天合德,无论何种处境,都不会有所忤逆。天生圣人,自然赋予圣人以正命,不管有君位与否,都不应自怨自艾以归罪于天,所谓君子不怨天尤人之意。唯有顺受天命之正,才能彻底践行天的生养之意。“至于命,然后能成己成物,不失其道。”(《诚明》)孔子的不息而成圣,也在某种意义上,实现了成己成物的大业。

横渠对至于命的解读,显然并不具有后世流行的工夫论上的意义,而只是针对具体经文,即《说卦》中的“穷理尽性以至于命”一语,所展开的义理解释,由此向学者阐明圣人经书中蕴含的义理架构。至于命是专属于圣人的议题,也就无所谓学者的功夫进路,对此所做的诠释,也只意味着是借助文辞以阐明义理,而不是将义理体贴到自家的身心性命上来。通过对经义的阐发,横渠试图向学者说明,尽性意味着将人转化为天,成为造位天德的圣人;实现尽性以后,就需要由天而回归现实处境,安顿自己的身家性命,尤其像孔子这样有德无位,就更需要通过进德修业,实现天之所命,而不必怨天尤人,以不能成为天子而荒废天之正命。通过将君位收摄于德位之中,横渠试图向学者阐明,圣人写下“尽性以至于命”这句经文时,究竟想对后世学者留下怎样的教诲。由此反观二程,他们显然更强调对经文经义的直接体贴,于当下认取和知行合一中,将天所赋予的本性充分践行出来,实现天理、性命的完全贯通合一。工夫的还是解释的,或许代表了张程二家对此做出的不同诠释路径。

热点资讯

- 2024-02-24广西历史上的十大名人: 第一名:杨秀清(广西桂平人) 作为太平天国的

- 2024-02-25缠论中枢在操盘中的应用1——围绕中枢操作的原则

- 2024-02-03意大利监管机构认定ChatGPT违反隐私法

- 2024-01-24预制菜国标要来了,禁止添加防腐剂

- 2024-01-29罕见!有港股公司市值跌至"现金"水平!基金经理:港股胜率极高

- 2024-01-14交银国际:维持领展房产基金(00823)“中性”评级 目标价38.8港元

相关资讯

- 专家:价格战是中国成为汽车强国必由之路

- 看了刘涛的红妆、红裙,才发现长发大波浪卷这么适合国泰民安脸!

- 异动快报:ST天顺(002800)3月7日10点26分触及涨停板

- 出国半年回来发现存款少四十万,丈夫兜里找到的东西让我最终离婚

- 启动时间提前 产品供给多元 险企打响2024年开门红营销战